發布時間:2019-10-10所屬分類:科技論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要: 根據多年外加劑從業經驗,構建我國外加劑企業技術創新系統模型。通過對模型系統內部運行流程的剖析,揭示外加劑企業技術創新系統的獨特運行機理,闡述外加劑企業技術創新系統的特點。 關鍵詞: 混凝土外加劑; 技術創新系統; 模型; 運行機理 混凝土外加

摘要: 根據多年外加劑從業經驗,構建我國外加劑企業技術創新系統模型。通過對模型系統內部運行流程的剖析,揭示外加劑企業技術創新系統的獨特運行機理,闡述外加劑企業技術創新系統的特點。

關鍵詞: 混凝土外加劑; 技術創新系統; 模型; 運行機理

混凝土外加劑是繼石子、砂子、水泥、摻合料、水后的第六種原材料,可以說是現代混凝土不可缺少的一部分。現代混凝土尤其是高性能混凝土技術的快速發展完全離不開外加劑的成功應用。自 1838 年木質素減水劑誕生以來,混凝土外加劑歷經了萘系減水劑、氨基磺酸鹽系減水劑、脂肪族減水劑、聚羧酸系減水劑等多代產品[1 - 5]。40 多年經濟的高速發展,也使得我國混凝土外加劑行業蒸蒸日上。但行業經濟的高速發展并沒有引領行業技術產生重大突破,許多技術都是借助于技術擴散才得以掌握,真正在世界范圍內引領技術走向的大概就是 2000 年以后聚羧酸減水劑母材合成技術了。外加劑行業的產業特點,決定了行業的分散特性,這種分散特性削弱了技術創新系統的有效構建及健康發展,從而阻礙了行業技術引領與突破。因此研究我國外加劑行業技術創新系統及其運行機理仍有重要意義。

提及創新,我們首先會想到奧地利經濟學家熊彼特 1912 年出版的 《經濟發展理論》[6],熊彼特指出企業創新來源于 5 個方面: 提供一種新產品; 采用一種新的生產方法; 開辟一個新市場; 采用一種新的生產原料或供給來源; 實現一種新的工業組織形式。從本質上說,熊彼特的經濟發展理論對創新的研究只是提出了一種 “黑匣子”,他說創新的內涵是企業家對創新要素的新組合,超額利潤是這種創新要素全新組合的結果,并沒有深入研究創新的機制、過程、模式、影響因素、創新系統等。本文從筆者多年外加劑從業經驗出發,構建了我國外加劑企業技術創新系統模型。從技術創新系統的源動力分析入手,通過對模型系統內部運行流程的剖析,揭示了外加劑企業技術創新系統的獨特運行機理,闡述了外加劑企業技術創新系統的特點,從外加劑行業技術創新角度剖析了 “創新黑匣子”。

1 技術創新系統模型

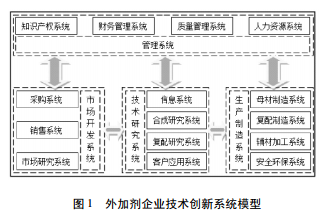

筆者從事混凝土外加劑技術創新 10 余年,對外加劑企業的技術創新系統的組成結構及運行過程非常熟悉,這個技術創新系統只有實力較大的企業才可以具備,一般中小型企業都沒有建立完整的技術創新系統。整個技術創新系統由市場開發系統、技術研究系統、生產制造系統和管理系統共 4 個分系統組成。其中市場開發系統包括采購系統、銷售系統及市場研究系統 3 個子系統; 技術研究系統包括信息系統、合成研究系統、復配研究系統和客戶應用系統 4 個子系統; 生產制造系統包括母材制造系統、復配制造系統、輔材加工系統和安全環保系統 4 個子系統; 管理系統包括知識產權管理系統、財務管理系統、質量管理系統和人力資源管理系統 4 個子系統。整個技術創新系統組成一個有機統一整體,具體系統模型如圖 1 所示。

從圖 1 中可以看出,技術研究系統是整個技術創新管理系統大系統中核心部分,但其最終目標的實現離不開市場開發系統、生產制造系統和管理系統的協同作用。創新產品的實現首先要從采購原材料開始,超額利潤的最終目標實現要通過銷售系統來完成,技術開發過程中的外部環境信息要依靠市場研究系統獲取。技術研究開發系統的工作主體是實驗室開發。技術創新人員首先從信息系統獲取創新源,而創新源的很大一部分來自于市場研究系統。技術創新人員通過整合企業內外部各種信息資源形成技術方案,就可以開始具體研究工作。混凝土外加劑技術研究包括外加劑母材的合成及終端成品復配兩個環節,這兩個環節是相輔相成的,終端產品的完成才標志技術開發研究工作的階段性結束,但這種技術還不能稱之為定型技術,在實驗室研制的終端產品要通過生產制造系統批量生產后才能標志創新產品的技術定型。混凝土外加劑與其他精細化工制造業存在的一個根本區別是外加劑屬于個性化定制產品,其應用對象是各種建筑工程的混凝土。由于工程不同,混凝土對性能的要求也不同,這就要求對應的外加劑匹配適應的應用性能。這些不同的應用性能一般都通過復配技術完成,建筑工程的差異性就導致了外加劑配方組成的差異性,因此外加劑技術創新人員一般在實驗室研究中只對外加劑母材研究基本的復配應用技術,在實際應用時,要根據客戶的具體工程混凝土特點進行針對性應用試驗,這就是客戶應用系統需要完成的功能,通過客戶應用系統檢驗的定型配方才能作為最終成品發送給客戶。技術創新人員在實驗室中開發的合成技術和復配技術是否能夠作為最終定型技術要通過生產制造系統檢驗后才能最終確定。一般情況下實驗研制的技術參數在產業化過程中要經過微調才能夠生產出合格的工業產品。例如無熱源常溫母材合成技術,在實驗室研究中實驗的體量一般不超過 2 kg,而在現代外加劑生產中,一般單釜生產量都在 5 000 kg 以上,不同的反應體量所產生的熱效應也不同,處理熱效應技術方法也就不同,這些技術差異最終都反映到工藝技術參數中,從而造成實驗室工藝參數與工業化生產的技術參數差異。對應技術開發過程中的合成研究系統和復配研究系統,外加劑的生產制造系統也分為母材制造系統和復配制造系統。在外加劑的復配生產中,外加劑成品的很多性能 ( 一般都是非減水性能) 大部分都是通過輔材助劑獲得的,采購的原始輔材狀態千差萬別,一般在正式使用前都要經過預處理后才能使用,例如固體輔材的溶解、高濃液體輔材的稀釋等。這些輔材的加工技術對成品的性能影響也很顯著,有時嚴重時甚至會形成質量事故,因此它也是生產制造系統不可缺少的一部分。

任何一項新技術或者創新產品,如果環保不達標,無法最終推向市場,也就無法實現真正的技術創新。安全問題始終是化工產業的警鐘,精細化工行業發生任何安全事故,企業的所有業績都將受到影響,國家項目審批部門在新產品審核時也是將安全審查放在首位,因此一項新技術或者創新產品其生產工藝安全系數不高是無法成功推向市場的,從而也就無法實現真正意義上的技術創新。技術創新人員在技術創新過程中要兼顧創新產品的安全、環保特性,安全環保系統是生產制造系統不可或缺的一個重要部分。

前文闡述的都是技術開發研究中的主體部分及流程支持部分,技術研究開發系統與市場開發系統和生產制造系統之間的協同是通過管理系統來實現的。我們知道,系統的一個重要特性就是系統要素集成的增值,這種增值離不開管理系統的支持,這是系統實現整體大于部分之和的先決條件。在管理系統中的人力資源系統是整個技術創新系統的前提,所有的技術創新活動及其各個環節功能的實現都需要人來完成,而且需要與對應崗位嚴格匹配的合格人員,技術創新系統中任何崗位的人崗錯配,都將導致創新活動的失敗。質量控制系統是保障產品質量的穩定而形成的,生產制造系統需要一整套完備的質量控制系統,才能保障生產質量的穩定。現代企業質量管理系統基本都采用 ISO9000 系統,這個通用的質量管理系統技術已經非常成熟,不但可以控制生產質量,而且從技術研發這個源頭進行質量控制,涉及到外部市場和生產制造,從流程及規范兩個角度保證產品質量的穩定,技術創新系統離開了質量控制系統的支持,其創新速度和效率將受到很大影響,甚至造成技術創新的失敗。知識產權系統是技術創新過程的最后一個環節,技術創新的最終目的是獲得超額利潤,一項新技術或者創新產品問世后,在巨大利潤的刺激下,會引來無數技術跟隨和模仿,這就形成了技術擴散。技術擴散的速度決定了企業超額利潤獲取期限,當企業從技術創新完成的起始壟斷階段發展到技術擴散結束的充分競爭階段,企業的超額利潤也就降至零,如果技術跟隨者模仿成功后,成功完成深度開發的二次自主創新,模仿跟隨者很可能在后發優勢下實現技術趕超并躍遷為新的市場壟斷者,這對原企業構成重大威脅,甚至有可能形成一步落后步步落后的局面,嚴重時可能會被市場競爭淘汰。為了控制技術擴散的速度,企業一般從技術保密和申請知識產權兩方面同時入手,盡最大限度降低技術擴散速度,因此知識產權系統在整個技術創新系統中也有著至關重要的地位。技術創新系統管理分系統中最后一個子系統是財務控制系統。財務系統主要是為技術創新活動提供資金支持,沒有資金支持,所有技術創新活動都無法展開,它是技術創新活動順利進行的基本保障。財務控制系統對創新活動的重要性隨企業經濟特性的不同而不同,在阿里巴巴、騰訊、百度、京東、摩拜、滴滴等新興經濟體行業中,資金是推動創新活動順利進行的關鍵因素,可以說資金的充裕性直接關系到企業的存活,多少新興經濟體都倒在了資金斷裂之路上。財務控制系統的融資能力直接關系到企業存活能力,上述這些新興經濟體成功的背后,無一不是強大資金的推動,或多或少都有關于資金風波的經典故事。外加劑企業雖然是傳統制造行業,其發展理念并不完全依賴資金推動,但其財務管理系統也不可忽視,失去了財務的支持,一項技術創新不可能順利完成。

2 技術創新系統的動力

2. 1 組織動力

企業為了滿足自身的生存和發展,通過創新活動不斷獲得新的市場機會和創新思路,應用新技術去滿足與時俱進的市場需求,使企業比競爭對手更快、更好、更有效地提高勞動生產率,提高產品質量,降低產品成本,提高市場占有率,實現超額利潤,否則就會在激烈的市場競爭中被淘汰出局,這是企業建立技術創新系統、開展技術創新活動的源動力。企業技術創新系統各要素之間通過相互作用、相互影響,產生促使系統運動的作用力,這種作用力既可以是動力,也可以是阻力,這主要取決于作用力的方向,不同的作用力方向產生不同的系統運動方向。創新動力在作用過程中使得某些偶然性的、不正常的影響得以消除,更多地保留各因素之間的穩定、內在的、正常的相互作用關系,由此形成系統的正常運行機制[7]。組織的源動力從外在形式上主要來源于以下幾個方面:

( 1) 市場需求的變化。我國大約在 2000 年左右,聚羧酸系產品就開始在市場中獲規模化應用,某些大型工程,例如三峽大壩、高速鐵路,從建筑耐久性出發,需要強制使用聚羧酸系外加劑,這是市場需求的重大變化。企業要想持續發展,必須根據市場需求及時推出創新產品,這是技術創新的市場需求拉動所致,它是技術創新的一種主要源動力。

( 2) 市場競爭的需要。我們仍然拿聚羧酸舉例。隨著聚羧酸系產品在國內應用的普及,技術創新的擴散使得市場競爭開始加劇,創新企業的超額利潤持續降低,企業迫于生存的壓力只能開展持續技術新活動。一開始聚羧酸系產品整體成品都需要從國外進口,隨著市場競爭的加劇,國內部分先進企業通過技術創新掌握了成品復配技術,這些企業由于技術創新而又重新獲得優勢。隨后,隨著技術擴散以及市場競爭的進一步加劇,部分企業在技術創新的推動下掌握了母材合成技術,這些企業再次獲得發展優勢,這也是技術創新的市場需求拉動所致,它也是技術創新的一種主要源動力。

( 3) 政府的強制管理。改革開放 40 年的高速發展,經濟水平獲得大幅度提高的同時,資源環境也承受了極大的壓力,經濟發展已不可持續。國家及時出臺了環境保護政策,企業為了達標排放,必須進行技術創新,降低環境污染,這方面構成了外在的強制推動力,這種推動力不是超額利潤創新的主要源動力。

( 4) 中央和各級地方政府從提高國家整體技術創新能力、保障國家科學技術安全、促進經濟社會和諧發展出發,采取相關政策措施誘導、促使企業進行技術創新。企業在高額政策補助的誘導下,按照國家政策導向不斷推動技術創新,這就構成了企業技術創新的外部誘導力量。這種誘導力量也不是超額利潤創新的主要源動力。

( 5) 創新主體在利益需求得到一定滿足時,為了實現自我價值而產生的對技術創新的不懈追求,這反映了技術發展本身的需要。例如企業發展到一定階段,雖然在市場處于絕對壟斷地位,例如微軟公司,但在企業發展的慣性作用下,出于對科學的尊重、社會的責任以及技術本身的發展慣性,仍然不斷進行技術創新。計算機操作系統的不斷升級即是這種動力的最大體現,它構成了技術創新的另一種主要源動力。

2. 2 個體動力

馬斯洛需求理論[8]把人的個體需求分成生理需求、安全需求、愛和歸屬感、獲得尊重和自我實現五類,依次由較低層次到較高層次排列。在自我實現需求之后,還有自我超越需求,但通常不作為馬斯洛需求層次理論中必要的層次,大多數會將自我超越合并至自我實現需求當中。馬斯洛認為,生理需求是人的基本需求,只有這些需求得到滿足以后才會產生其他層次的需求。5 種需求像階梯一樣從低到高,按層次逐級遞升,但次序不是完全固定的,也有種種例外情況。只有低層次的需要得到滿足后,其他更高一級的需求才能成為新的激勵因素,而到了此時,這些已相對滿足的需求也就不再成為激勵因素了。自我實現的需求是最高層次的需求,是指實現個人理想和抱負,發揮個人的能力達到最大程度,最終達到自我實現境界的人,完成與自己的能力相匹配的一切事情的需要。也就是說,人必須做與其需求和能力相匹配的工作,才會感到最大的快樂。馬斯洛指出,一個人對尊重和自我實現的需要是無止境的。同一時期,5 個基本需求中的一個或者多個可能同時存在,但同一時刻總有一種需要占支配地位,對行為起決定作用。各層次的需要相互依賴、相互影響和相互重疊,高層次的需要發展后,低層次的需要仍然有可能存在,只是對行為影響的程度有所變化[9]。經濟學認為,社會人是 “理性經濟人”,“理性”和 “經濟”這兩個屬性誕生了商品經濟。從本源上看,企業技術創新系統乃至企業的發展都根源于人對利益的需要,即利益驅動力是人與人之間、人與環境之間的根本性動力,是一切人類活動的動力源泉。

理性經濟人和馬斯洛需求理論共同決定了技術創新系統的個體源動力,是它們共同決定了社會人在各個不同時期的行為。企業技術創新系統的形成起源于企業的組建,而企業的組建來源于企業家,企業家的創新精神是企業技術創新系統形成的源動力。企業家為了追求超額利潤,將各種創新要素進行新組合,產生了新的企業及企業技術創新系統。

技術技術創新系統正是在上述各種源動力的作用下推動技術創新系統各要素按照既定的軌跡循環往復運行的。

3 運行機理模型

3. 1 母材技術創造運行機理

企業家整合各種生產要素組建新企業以 后,為了可 持 續 發 展,同時也會組建技術創新系統。企業技術創新系統成立以后,系統內各個要素在統一的管理制度下開始運行。技術創新始于技術開發。目前我國混凝土外加劑企業產品鏈延伸范圍參差不齊,20 世紀 70 年代剛開始時以單純復配型企業為主,后期隨著技術擴散,國內部分企業通過技術創新掌握了萘系母材的合成技術,企業技術創新就涉及到合成和復配兩個環節,首先是母材合成的技術創新,然后再針對母材開展相應的配套復配技術,才能得到最終的可以出售的成品。后期的含氮系列外加劑、脂肪族系列外加劑等外加劑的出現,技術創新仍然遵循著合成 + 復配的雙螺旋系統模式。2000 年前后,聚羧酸傳入我國,剛開始也是與傳統外加劑的技術創新模式一樣,也是合成 + 復配的雙螺旋模式。后期隨著外加劑產業高速發展,企業競爭環境加劇,部分實力型企業開始涉足聚羧酸母材的上游大宗原材料———聚醚的生產。這樣整個技術創新系統就涉及到聚醚合成、母材合成和成品復配 3 個環節,技術開發參數的未知變量增加,技術創新的復雜程度也大幅度上升。但總體來說,具備聚醚生產技術的企業尚屬少數,不能代表外加劑行業的主流,因此在本文的技術創新研究中,我們仍采用母材合成 + 成品復配的二元技術創新模式。

為了詳細剖析母材技術創造的過程,我們構建了圖 2 所示的母材技術創造機理模型。

相關論文推薦:論水泥混凝土外加劑使用的幾點看法

摘要:雖然外加劑的使用越來越普遍,但在使用過程中存在諸多問題。基于此,結合自己多年的實踐經驗,對外加劑的使用過程提出了幾點看法。

SCISSCIAHCI